- 首頁

- 公司概況

- 副省長胡廣杰一行蒞臨江蘇恒神股份有限公司調研2022-05-17

- 省委書記婁勤儉調研恒神股份2019-04-12

- 恒神公司董事長錢云寶為習近平總書記介紹碳纖維產品2016-10-20

- 新聞中心

阿根廷駐華大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)到陜煤集團訪問調研

2022-08-08

8月4日,阿根廷駐華大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)一行到陜煤集團訪問調研。省友協專職副會長曹輝等陪同。陜煤集團黨委書記、董事長楊...

- “陜煤智造”亮相第七屆中阿博覽會2025-08-28

- 陜煤集團安排部署近期安全生產工作2025-08-28

- 陜煤集團召開2025年黨建工作推進會、企業文化建設現場會暨職工作協三屆二次理事會2025-08-21

- 恒神股份召開“十五五”戰略規劃暨低空經濟專題研討會2025-09-03

- 實力入選!首批中國技協職工創新工作室2025-08-28

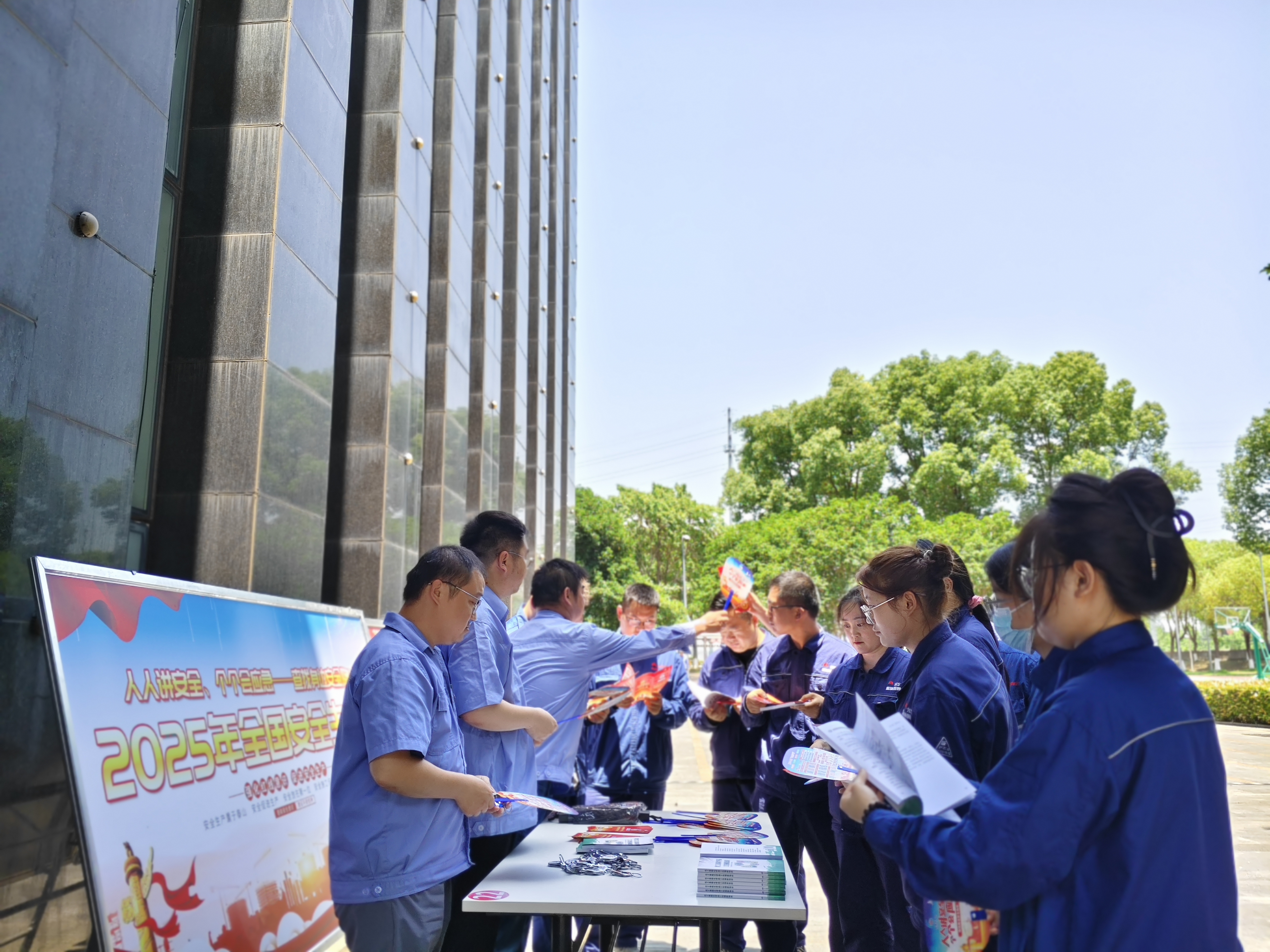

- 恒神股份召開黨委理論學習中心組學習(擴大)會議2025-08-25

- 榆林恒神一期一階段工程順利通過中交驗收2025-08-22

- 建強基層“戰斗單元”,型材事業部解碼“六型六佳班組”方程式2025-08-11

- 榆林恒神公司召開員工雙達標培訓暨優秀員工表彰會2025-08-04

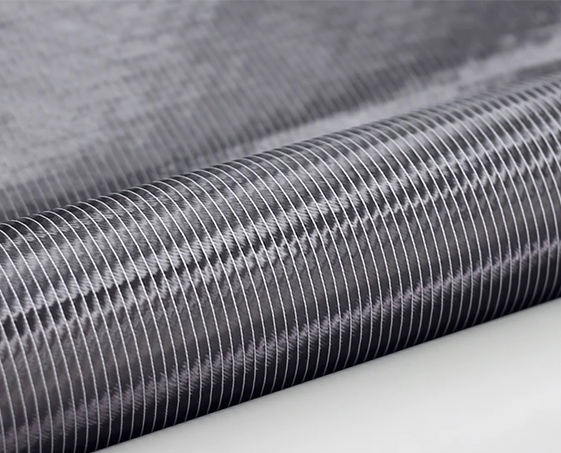

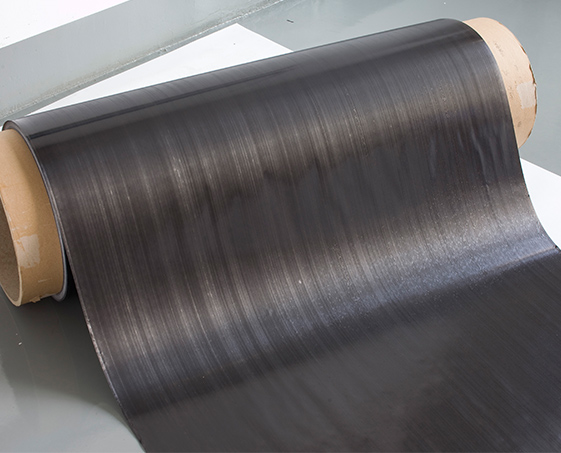

中國煤炭報 | “碳”尋高質量發展之路

2022-07-22

中國煤炭報7月21日7版“碳”尋高質量發展之路恒神股份公司碳化生產車間纏繞工藝流程恒神股份公司碳化生產車間送絲工藝流程“下面有請各位共...

- 恒神兩工作室入選國家級榮譽榜單2025-09-01

- 工會暑期“花式”帶娃讓職工安心、孩子開心2025-08-21

- 恒神一項發明專利斬獲特等獎2025-08-12

通航用國產復合材料性能共享數據庫項目頂層文件評審會在恒神股份圓滿召開

2022-07-08

7月7日至8日,通航用國產復合材料性能共享數據庫項目頂層文件評審會在恒神股份圓滿召開。此次評審會由中國民用航空沈陽航空器適航審定中...

- 創新引擎 鏈動全球 | JEC World 2025收官,2026我們再續精彩!2025-03-07

- 直擊JEC World 2025 | ?乙巳春風越重洋,恒神勁旅耀巴黎2025-03-04

- 赴巴黎,恒神揚帆“碳”海,探索新氣象2025-03-03

- 產品服務

- 企業動態

- 恒神股份召開2025年上半年經營分析會2025-07-16

- 四種經營理念|厚植四種經營理念碳纖維事業部在行動2025-06-04

- 四種經營理念|先進材料事業部這樣干!2025-04-25

- 從硝煙到晴空:那面紅旗與永恒的誓言2025-09-04

- 讓閱讀成為一種力量2025-08-28

- 夜色中的堅守 星光下的恒神2025-08-22

- 經緯間的初心2025-08-11

- 于煙火氣中見親情的重量2025-08-10

- 歸鄉札記:念母安康2025-08-02

- 黨建工作

陜西化工集團黨委委員、副總經理姚繼峰到公司講授深入貫徹中央八項規定精神學習教育專題黨課并旁聽督導黨委理論學習中心組學習

2025-07-10

7月10日上午,陜西化工集團黨委委員、副總經理姚繼峰到恒神股份,圍...

- 公司領導班子成員到黨建工作聯系點講授專題黨課2025-07-21

- 端午廉潔提醒2025-05-31

- 恒神股份召開2025年黨建工作會暨黨風廉政建設工作會2025-02-20

- 實力入選!首批中國技協職工創新工作室2025-08-28

- 工會“花式”帶娃,“托”穩職工之心2025-08-20

- 當迷彩綠淬煉成烏金2025-08-13

- 江蘇恒神綜合黨支部與丹陽電信政企服務黨支部 開展黨建翼聯活動2025-07-23

- 公司領導班子成員到黨建工作聯系點講授專題黨課2025-07-21

- 恒神股份--先進制造支部開展6月份“五事聯動”主題黨日活動2025-06-09

- 人才招聘

- 投資者關系

熱線電話

熱線電話

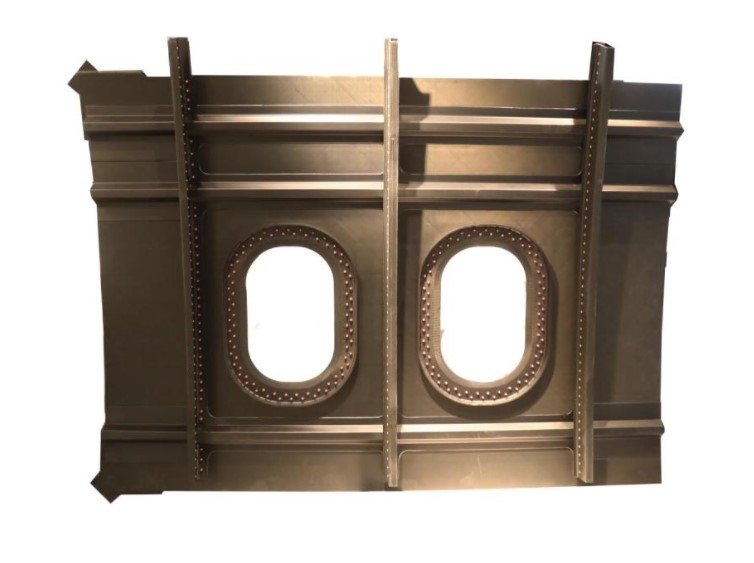

商務航空

商務航空

航天

航天

陸路交通

陸路交通

可再生能源

可再生能源

海洋裝備

海洋裝備

工業

工業

微信二維碼

微信二維碼 蘇公網安備 32118102000377號

蘇公網安備 32118102000377號