- 首頁

- 公司概況

- 副省長胡廣杰一行蒞臨江蘇恒神股份有限公司調(diào)研2022-05-17

- 省委書記婁勤儉調(diào)研恒神股份2019-04-12

- 恒神公司董事長錢云寶為習(xí)近平總書記介紹碳纖維產(chǎn)品2016-10-20

-

公司地址

江蘇省丹陽市通港路777號(滬寧城際高鐵旁)

-

公司電話

400-828-6690

-

公司郵箱

hs@hscarbonfibre.com

- 新聞中心

阿根廷駐華大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)到陜煤集團(tuán)訪問調(diào)研

2022-08-08

8月4日,阿根廷駐華大使牛望道(Sabino Vaca Narvaja)一行到陜煤集團(tuán)訪問調(diào)研。省友協(xié)專職副會長曹輝等陪同。陜煤集團(tuán)黨委書記、董事長楊...

- “陜煤智造”亮相第七屆中阿博覽會2025-08-28

- 陜煤集團(tuán)安排部署近期安全生產(chǎn)工作2025-08-28

- 陜煤集團(tuán)召開2025年黨建工作推進(jìn)會、企業(yè)文化建設(shè)現(xiàn)場會暨職工作協(xié)三屆二次理事會2025-08-21

恒神股份召開低成本制造技術(shù)研究項(xiàng)目啟動會

2022-08-03

近日,恒神股份組織召開了低成本制造技術(shù)研究項(xiàng)目啟動會,公司總經(jīng)理張明、公司總工程師錢鴻川出席,項(xiàng)目組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加了會議...

- 恒神股份召開“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃暨低空經(jīng)濟(jì)專題研討會2025-09-03

- 實(shí)力入選!首批中國技協(xié)職工創(chuàng)新工作室2025-08-28

- 恒神股份召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)(擴(kuò)大)會議2025-08-25

界面技術(shù)部:戰(zhàn)酷暑,保供應(yīng)!

2022-08-09

近日,丹陽市迎來了數(shù)十年不遇的高溫天氣,氣溫高達(dá)40℃上下,界面技術(shù)部生產(chǎn)車間溫度也高達(dá)38℃。上漿劑和油劑屬于精細(xì)化學(xué)品制造領(lǐng)域,生...

- 榆林恒神一期一階段工程順利通過中交驗(yàn)收2025-08-22

- 建強(qiáng)基層“戰(zhàn)斗單元”,型材事業(yè)部解碼“六型六佳班組”方程式2025-08-11

- 榆林恒神公司召開員工雙達(dá)標(biāo)培訓(xùn)暨優(yōu)秀員工表彰會2025-08-04

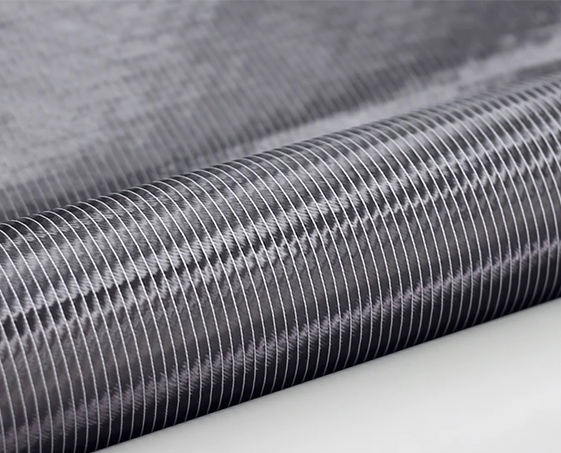

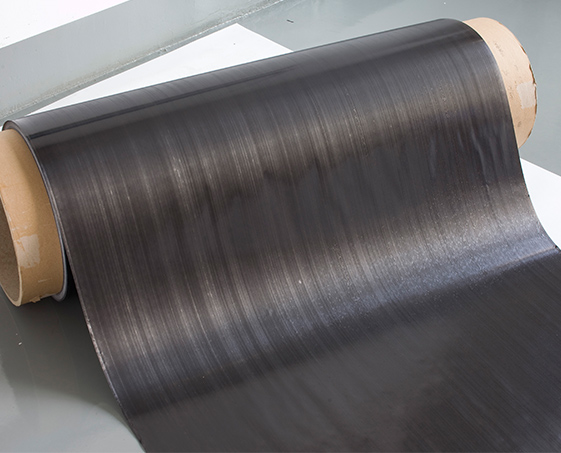

中國煤炭報(bào) | “碳”尋高質(zhì)量發(fā)展之路

2022-07-22

中國煤炭報(bào)7月21日7版“碳”尋高質(zhì)量發(fā)展之路恒神股份公司碳化生產(chǎn)車間纏繞工藝流程恒神股份公司碳化生產(chǎn)車間送絲工藝流程“下面有請各位共...

- 恒神兩工作室入選國家級榮譽(yù)榜單2025-09-01

- 工會暑期“花式”帶娃讓職工安心、孩子開心2025-08-21

- 恒神一項(xiàng)發(fā)明專利斬獲特等獎2025-08-12

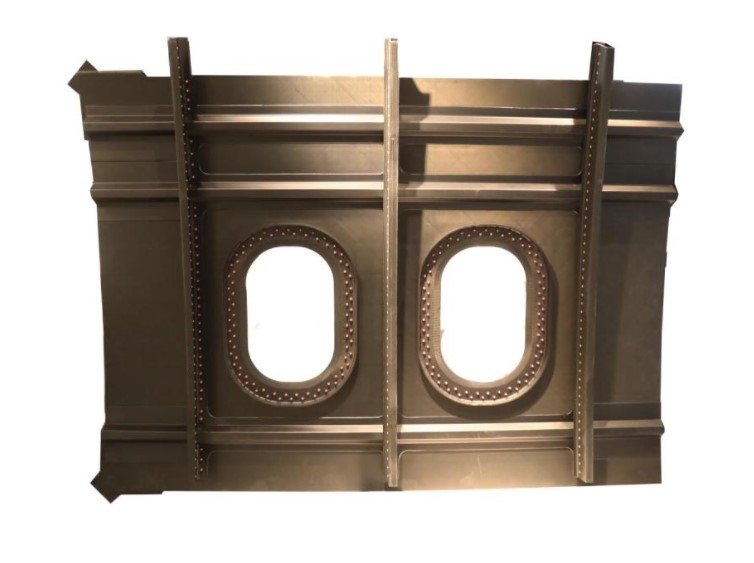

通航用國產(chǎn)復(fù)合材料性能共享數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目頂層文件評審會在恒神股份圓滿召開

2022-07-08

7月7日至8日,通航用國產(chǎn)復(fù)合材料性能共享數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目頂層文件評審會在恒神股份圓滿召開。此次評審會由中國民用航空沈陽航空器適航審定中...

- 創(chuàng)新引擎 鏈動全球 | JEC World 2025收官,2026我們再續(xù)精彩!2025-03-07

- 直擊JEC World 2025 | ?乙巳春風(fēng)越重洋,恒神勁旅耀巴黎2025-03-04

- 赴巴黎,恒神揚(yáng)帆“碳”海,探索新氣象2025-03-03

- 產(chǎn)品服務(wù)

- 企業(yè)動態(tài)

- 恒神股份召開2025年上半年經(jīng)營分析會2025-07-16

- 四種經(jīng)營理念|厚植四種經(jīng)營理念碳纖維事業(yè)部在行動2025-06-04

- 四種經(jīng)營理念|先進(jìn)材料事業(yè)部這樣干!2025-04-25

- 從硝煙到晴空:那面紅旗與永恒的誓言2025-09-04

- 讓閱讀成為一種力量2025-08-28

- 夜色中的堅(jiān)守 星光下的恒神2025-08-22

- 經(jīng)緯間的初心2025-08-11

- 于煙火氣中見親情的重量2025-08-10

- 歸鄉(xiāng)札記:念母安康2025-08-02

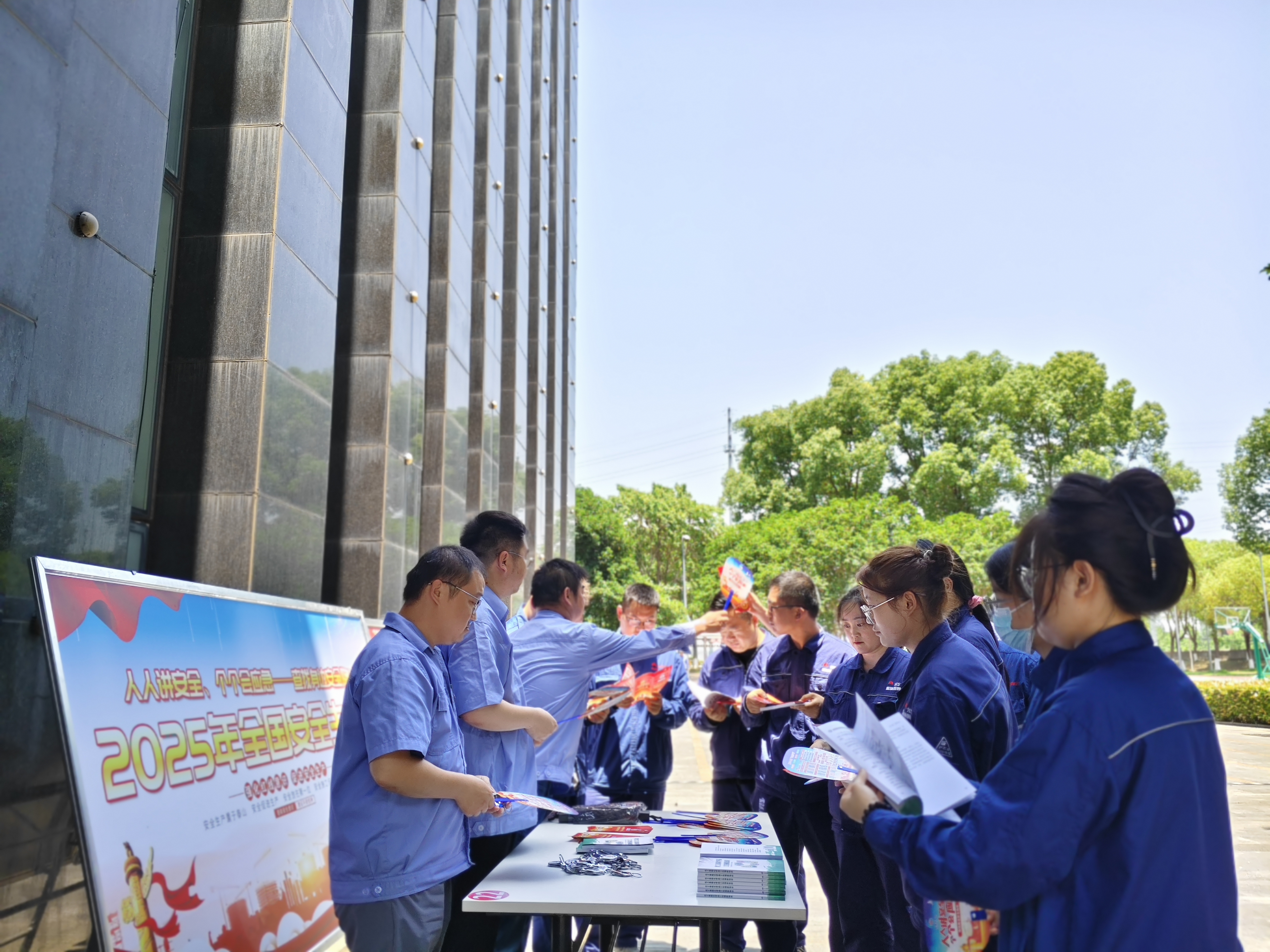

- 黨建工作

陜西化工集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理姚繼峰到公司講授深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育專題黨課并旁聽督導(dǎo)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)

2025-07-10

7月10日上午,陜西化工集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理姚繼峰到恒神股份,圍...

- 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員到黨建工作聯(lián)系點(diǎn)講授專題黨課2025-07-21

- 端午廉潔提醒2025-05-31

- 恒神股份召開2025年黨建工作會暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會2025-02-20

- 實(shí)力入選!首批中國技協(xié)職工創(chuàng)新工作室2025-08-28

- 工會“花式”帶娃,“托”穩(wěn)職工之心2025-08-20

- 當(dāng)迷彩綠淬煉成烏金2025-08-13

- 人才招聘

- 投資者關(guān)系

熱線電話

熱線電話

商務(wù)航空

商務(wù)航空

航天

航天

陸路交通

陸路交通

可再生能源

可再生能源

海洋裝備

海洋裝備

工業(yè)

工業(yè)

微信二維碼

微信二維碼 蘇公網(wǎng)安備 32118102000377號

蘇公網(wǎng)安備 32118102000377號